Categories

- Abbinamenti

- Accessori

- Altri

- Antipasti

- Antipasti di pesce

- Antipasti estivi

- Antipasti sfiziosi

- Attualità

- Cocktail

- Com'è fatto

- Com'è fatto

- Contorni

- Contorni di verdure

- Contorni sfiziosi

- Curiosità

- Dal Mondo

- Distillati

- Dolci

- Dolci al cioccolato

- Dolci al cucchiaio

- Dolci alla frutta

- Dolci sfiziosi

- Eventi

- Francesi

- Gin

- Grappa

- Guide

- Guide

- In-Rilievo

- Ingredienti

- Italiani

- Personaggi

- Piatti unici

- Primi

- Primi piatti di carne

- Primi piatti di pesce

- Primi piatti sfiziosi

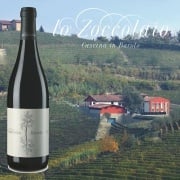

- Produttori

- Rum

- Secondi

- Secondi piatti di carne

- Secondi piatti di pesce

- Secondi piatti sfiziosi

- Sponsorizzato

- Storia

- Storia e società

- Tedesco

- Tequila

- Vegetariani e Vegani

- Vini

- Vitigni

- Vodka

- Whisky